どうも!サイト管理人でサッカーコーチでもあるkoyoです!

今回はちょっとサッカーに深入りした話題を提供したいと思います。この記事を読むにあたって、サッカー用語が頻出しますことをご容赦ください。

これまでサッカーをしてきてたり、見てきた方々はどうしたらもっとサッカーが上手くなれるだろうか?(上手く教えられるだろうか?)と一度は考えたことがあるはずです。特に少年サッカーの現場においては、いつでも指導者に降りかかる課題だと私は思っています。

今回の記事では、その課題の答えになるんじゃないのか?と思うことに関してご紹介できればと思います。

何事に関しても、大人から見れば子どもはまだまだ経験の浅い「子ども」でしかないですが、実は子ども大人視点で難解だと思っていたことがクリアーできてしまうことがあるかもしれません。何故なら、子どもの可能性を信じ切れていないのは意外にも「大人」の方だったりするかもしれないからです。

こんな風に言うのには理由がありまして、今回の記事の大分部である「サッカーのポジショナルプレー」について、私の所属チームの子どもたちが想像以上にプレーできているからです。

サッカーは相手より1点多く取れば勝てるという一見単純なスポーツに見えるかもしれませんが、プロの世界に近づけば近づくほどより複雑なものとなっていきます。

ですが、大人に近づくにつれて難しいことができるようになるわけでもありません。子どもでもしっかりとしたトレーニングと経験を積めれば、複雑なプレーは可能になります!!

ということで前置きが超文化してしまいましたが、今回は子どものうちからサッカー脳を身につけるためのポジショナルプレーについて考えていきます!!

ポジショナルプレーとは

サッカーをある程度深いったところまで知っている方は「ポジショナルプレー」という言葉を耳にしたことがあるかもしれませんが、念のため改めてポジショナルプレーとは何かという話を始めにしたいと思います。

話はサッカーの試合中において作られる特定の「優位性」から始まります。

ポジショナルプレーでは、サッカーにおける3つの優位性(数的優位・質的優位・位置的優位)の中でも位置的優位に注目した議論です。

ポジショナルプレーについて考えるには、まずは数的優位と質的優位について知る必要があります。

数的優位とは

数的優位とは、その字のごとく人数的に優位な状況のことです。

サッカーは11人vs11人で行われ、日本の少年サッカーでは8人vs8人で行われます。ピッチ全体を見渡せば同数vs同数の勝負ですが、局面で見ればその数は変化します。

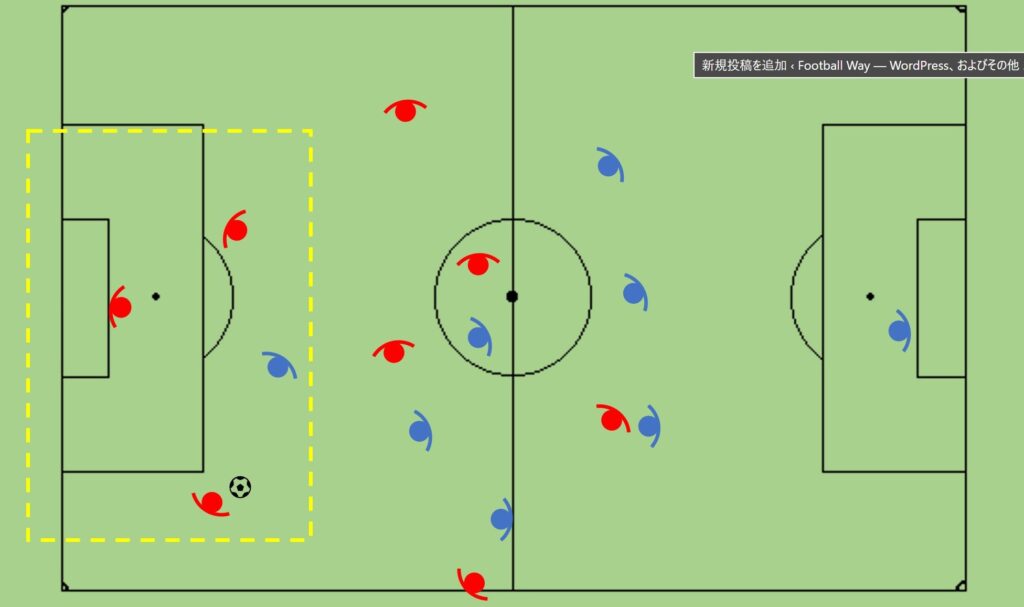

例えば、自陣の深い位置では数的優位を作りやすいです。

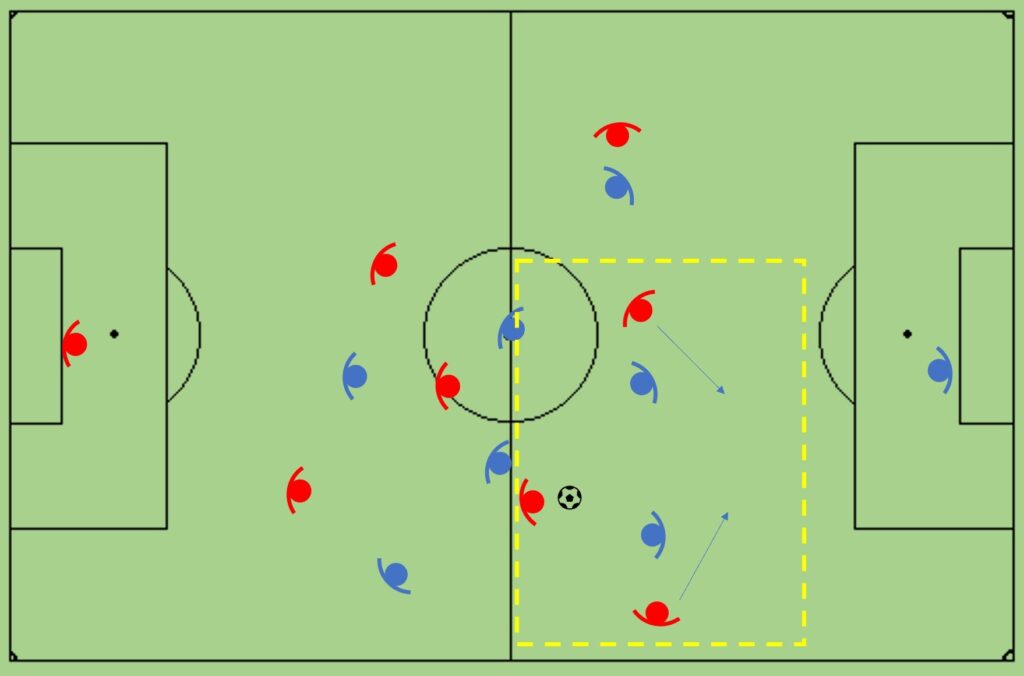

この画像の黄色点線内の状況だけ見れば3vs1なので、ボールを失うことはまずないでしょう。このようにサッカーの試合を局面で切り取った場合に数的優位を作れているかどうかは、サッカーの戦術における重要な議題の1つとなっています。

質的優位とは

質的優位は数的優位よりももっと単純な話で、選手の能力差によって優位性を作るという戦術です。

シンプルに言えば、「リオネル・メッシ」や「クリスティアーノ・ロナウド」はそこにいるだけで相手にとっての脅威となれるということです。

少年サッカーの現場に話を移せば、例えば、自チームの足がとても速い選手をわざと相手の足の遅い選手のところで勝負させることによって「スピード」という優位性を生むことができます。

また、身長の高い選手を前線に配置できれば、ゴール前での空中戦に優位性を作ることができます。

位置的優位とは

先に説明した2つの優位性は、多くの指導者が戦術として導入し、結果を出してきました。特に数的優位を作るということは、プロから少年サッカーの試合までのどのカテゴリーにおいても重要視されてきた戦術の1つです。

多くのチームがメッシやロナウドなどのような個人で局面を打開できる選手に対して、2人以上のマークを付けて対応するように、戦いにおいて数的優位とはそれほど重要な議題であるということが確認できます。

では、位置的優位とは何か?

サッカーにおける「位置的優位」という戦術は、意外にも古くからあったそうですが、ここ最近になって周知され始めたのには理由があります。

お気づきの方もいるかもしれませんが、「ペップ・グアルディオラ」の存在が大きいです。

ペップの話はまた別の機会にするとして、位置的優位とは特定のポジションを取ることによって優位性を作ることを指します。

簡単に言えば、サッカーにオフサイドというルールがない場合、オフサイドポジションは非常に有利なポジションと言えます。

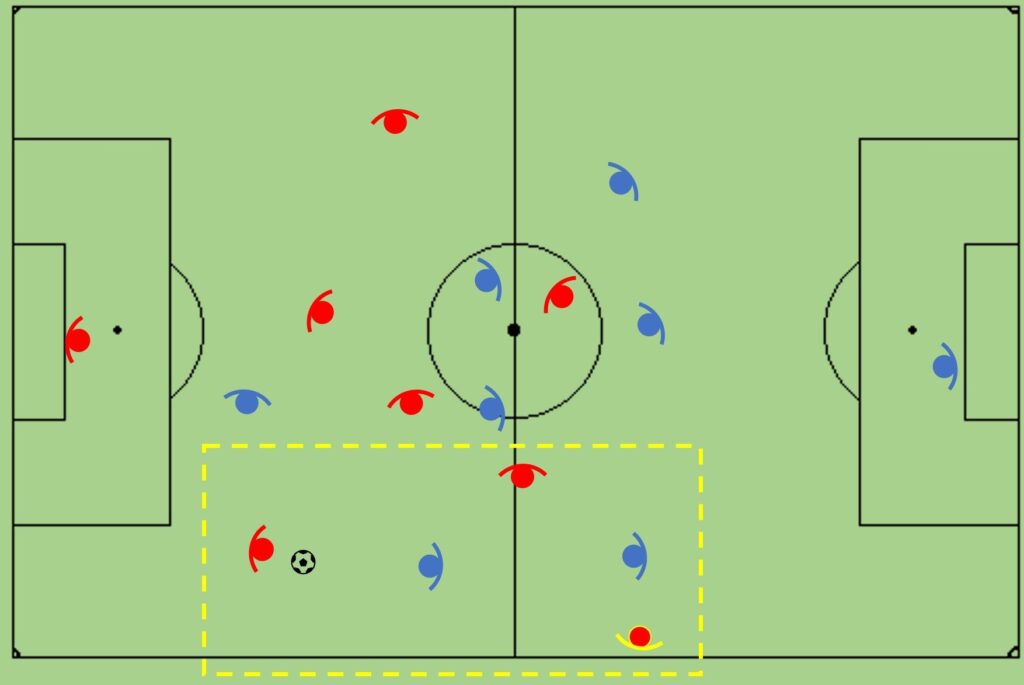

上記画像の黄色点線内、黄色枠線赤選手(RSH)に注目してください。

赤CBの選手が右サイドからビルドアップを行っています。この時、赤RSHは相手LSBと同列を取ることで、足元でも裏のスペースでもボールを貰えるポジションを取っています。また、黄色枠線内にいるもう1人の赤選手(CMF)は相手選手の三角形内に位置することで、スペースを有効活用できるポジションにいます。

このビルドアップにおけるポイントは、三角形内に位置する選手で、相手と相手の間でボールを受けることで、DFは一瞬誰がプレスに行くか迷いが生じます。今回の例では、その一瞬の迷いが位置的優位に繋がります。また、もし仮に三角形内に位置する選手にボールが入った時、赤RSHは即座に相手LSBの背後を狙える位置にポジショニングできています。

少し難しい話になってしまいましたが、このようにして位置的優位は生まれます。

ポジショナルプレーは子どもでも実践可能か

今回の記事の最大の議題でもある「ポジショナルプレーは子どもでも実践可能か?」という問いに対して、実際の現場で指導している私からの答えは『実践可能である。』です。

一見、難解複雑に聞こえるポジショナルプレーという戦術ですが、日々のトレーニングからしっかりと落とし込みを行えば、簡単なものから試合で実践できるようになります。

本当に簡単なもので言えば、下記画像のような背後を狙えるポジションを取ることも位置的優位の1つだと私は思います。

こうしてみると、ポジショナルプレーと言われれて「?」ってなっていた頭も多少はスッキリするかもしれません。

実際にこの程度のポジショニングは、普遍的な少年団チームでも十分に実践可能だと私は思います。むしろ、クラブチームなどと比べて能力的に劣る部分があるからこそ、選手の頭脳面で勝負できるポジショナルプレーは積極的に取り入れていくべきだと私は思います。

ポジショナルプレーを取り入れる利点

最後にポジショナルプレーを少年サッカーに組み込むことのメリットについて話していきます。

ポジショナルプレーをチームで実践するにはそれなりの時間と労力が必要になりますが、それができるようになった時のことを考えれば、その対価に等しい以上のものを子どもたちは享受できるはずです。

ポジショナルプレーの原点はチェスのようなボードゲームだったと言われていますが、サッカーはチェスと異なり試合が始まれば選手たち1人1人の独立した思考のもとで行われます。だからこそ、子どものうちから戦術理解度や判断力、思考力などが鍛えられるポジショナルプレーは取り入れていくべきです。

はじめは本当に簡単なものからでOKです。

指導者が教えたポジショニングを選手たちが「自分で考えて実践」できたらそれは選手にとって1つの通過点になると思います。この要素を日々のトレーニングやゲームで意識してプレーできる環境を整えることで、選手自身が考え、ゲームを作ることができる選手に成長していけると思います!!

ここまで読んで頂きありがとうございました。

サッカーの戦術など少し深いった話も今後もっと展開していこうと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたしますm(__)m

writer koyo