日本のサッカー指導環境においてはよく「鳥かご」と称され、主にポゼッションを目的としたトレーニングがあります。

サッカーを経験した人は一度は遊びでもトレーニングでも鳥かごをやったことがある人がほとんどだと思いますが、今回は今まで何気なくトレーニングしてきた「鳥かご」についてスペインサッカーにおける「ロンド」の思考を用いながら解説していきたいと思います。

目次

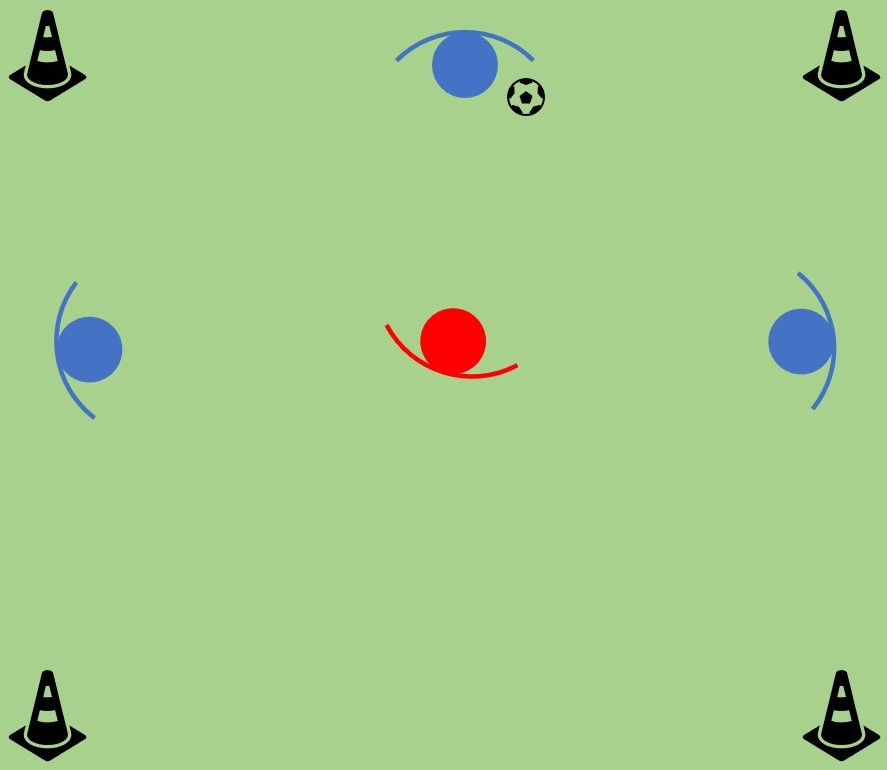

3vs1【ロンド / ポゼッション】

- オフェンス…3人(調整可)

- ディフェンス…1人(調整可)

- タッチ制限…1~3タッチ、レベル・状況に応じて変化可

- 勝利条件…ディフェンスにボールを振るられることなくパスを一定数繋ぐ

- 開始方法…パスを味方に1本つける

- 攻守交替…時間orボールロスト

- 想定状況…タッチ制限などルールによって変化可能

- コートサイズ…正方形(大人の歩幅で6~10歩)レベルによって要調整

ロンド(鳥かご:以下略)の目的として大前提なのが「ボールの保持」です。ロンドは技術面ではパス・コントロール、頭脳面では素早い状況判断を求めるトレーニングです。これらの動作はサッカーにおける基本動作であり、ロンドが幼少期からプロまでトレーニングに組み込まれている所以でもあります。

ロンドで養いたいコントロール(トラップ)技術

ロンドを行う上でどのカテゴリーにおいてもやってはいけないのが、ポイントを解説せずにとりあえずやらせることです。

指導者が何も言わないことで選手本人にプレーの選択肢の幅を広げてもらうことは重要なことですが、ロンドをトレーニングに組み込む目的はそこにはありません。

ロンドにおける重要ポイントは下図にまとめてありますが、特に重要なのは遠い足でトラップすることです。

ロンドはただのボール回しではありません。如何にディフェンスとの接触を避け、ボールを保持できるかがキーとなります。そのため、ボールをどこに運ぶのか、誰がそこでボールを受けるのかなどをオフェンス側は全員でイメージを共有する必要があります。

サポートはDFと同列(ポジショニング)

ロンドの基本形は3vs1の三角形を形成するものです。

そのため、ボールホルダーを頂点とした二等辺三角形を形成するのが理想の形と言えます。

サポートの選手がDFと同列を取ることで、ボールホルダーに対する100%のパスコースの形成と、自分がパスを受けた後の選択肢を広げることが可能になります。ここで重要なのはパスコースを作ることではなく、ボールを受けた後に自分がボールロストせずにプレーできる準備を整えているかです。これをやっておかないと、せっかく作ったパスコースも無駄になってしまいます。

体の向きに気をつける

上図におけるサポートの選手はいずれもDFの方向に身体を向けていています。これはボールを受けた際に、自分が左右どちらにも逃げられるようにするためです。

パスは遠い足へ(トラップは遠い足で)

パスを出す際に味方の遠い足へ出すことを意識すればプレーの自由度は跳ね上がります。

上図においては、黄色点線で表示されているように右足にパスを出しています。パスを受ける側からすれば、左から来たボールに対しては右足でトラップするということです。逆も然りで、右から来るボールに対しては左足でコントロールします。

これを行うことで、DFが自分に来るまでの時間に余裕を持てるようになります。また、遠い足でボールを持つことで自然に幅広いプレーエリアと視野を確保できるようになります。

参考までに、上図には点線で丸く囲ったスペースを示しましたが、常にDFから最も遠いスぺ―スにボールを運ぶことを意識すれば、ボールロストのリスクを減らし、より確実なポゼッションが可能になります。

ルールやコートサイズを変えることでトレーニングの質に変化を与える

ロンドの優れている点は、指導者的視点で見れば少しルールやコートを変えることで、トレーニングの目的や質をコントロールできるところです。

もちろん、オフェンスとディフェンスの人数を調整することで更に大きな変化をつけることが可能になりますが、当ページでは3vs1に限定した場合につける変化を紹介させていただきます。

コートサイズの変化

コートサイズを変えることで主に上図のような変化が期待できます。

広くすることでDFのプレスが緩くなるため、パスとトラップの練習向きのメニューになります。対してコートを狭くすると、DFのプレスは厳しくなり、素早い状況判断+正確なプレーの実行を求められます。

これらを考慮すれば、必然的レベルの低いチーム・選手たちはまずは広いコートからトレーニングし、技術の向上に伴い状況判断の要素を加えていくのベストだということがわかると思います。

タッチ数(タッチ制限)の変化

タッチ数の変化はバリエーション豊富です。

パス・トラップの技術レベルや選手に求めたい内容によって変化を付けます。

2タッチアンダー(2 touch under)

常に2タッチ以下でプレーします。

3vs1では一般的なタッチ制限で、ファーストタッチ(トラップ)の重要性を理解してもらうのに最適です。また、トラップとパスしかできないため、状況判断や各技術の正確性が問われます。

3タッチアンダー(3 touch under)

常に3タッチ以下でプレーします。

2タッチアンダーでのプレーが難しい場合には、こちらを採用します。コートを狭くし始めた段階などに有効ですが、トラップミスをしても次のタッチで修正できてしまうため、慣れてきたら2タッチアンダーに移行することを推奨します。

ダイレクト(direct)

常にダイレクト(1タッチ)でプレーします。

ボールを止めることができないので、必然的にコートの幅は狭くなります。この制限はどちらかと言うと、一定以上の技術を備えた選手が遊びで行うような場合に適しています。

本番の試合では、味方全員が1タッチしかできない状況はほとんど起こり得ませんが、よりサポートの選手の移動速度やオフェンス側のイメージの共有を要求したい場合には最適です。

ツーワン(two – one)

2タッチした後は必ずダイレクトでなければならないルールです。また、ダイレクトを連続で使用することが可能です。少しわかりづらいので、タッチ数の例を出します。

OK例)2⇒1⇒1⇒2⇒1…

NG例)2⇒1⇒1⇒2⇒2×

ツーワンは敵味方全員の動きをよく観察する必要があります。

2タッチした後の選手は100%ダイレクトでプレーしなくてはならないため、次のプレーの準備ができている味方に出さないといわゆる嵌めパスになってしまいます。また、かといって常にダイレクトで回していても、ボールの動きにリズムの変化がないとどこかでDFに引っかかってしまいます。そのため、ボールを止めてパス回しのリズムに変化をつける判断が選手に求められます。「保持or前進」の判断と似ていますが、ポゼッションゲームなので無理にボールを動かす必要はありません。DFがプレスに来るのか来ないのか、より実戦的な判断が求められます。

ペナルティ

ロンドにおける最も重要なルールはもしかしたらペナルティかもしれません。ペナルティがないとDFの守備強度が上がらないので練習強度の低下に繋がります。

基本的にはパスを一定数以上繋ぐことで、DFに対してペナルティが発生するルールを設定しましょう。一般的なのはパス○○本繋いだら、「+1」などです。この「+1」はDFは2回ボールを取らないと交代できないというルールです。指導者や選手などによって表現が異なることがありますが、他には「1ペナ」「貯金」といった風に言われていると思います。

また、DFに対して股抜きパスをすることで「+1」を付与できるルールもよく使われています。このペナルティは一見遊びの色が強めに見えますが、DFの股下も立派なパスコースですので設定する価値は大いにあると思います。

まとめ

ロンド(鳥かご)のポイントは…

- 次のプレーを意識したパス・ファーストタッチ

- サポートのポジショニング

この2つをまずは意識させてトレーニングに取り組みましょう!

ロンドはパスとコントロール(トラップ)、状況判断に特化したトレーニングです。DF付のボール回しということで、認知・判断・実行の全てが必要なトレーニングですが、小学校低学年でも十分に行うことができるトレーニングです。

是非、トレーニングのチョイスの際は大人(指導者)視点で最初から難しいトレーニングを敬遠するのではなく、思い切って子どもにチャレンジさせてみましょう!

writer koyo