どうも!JFA公認コーチとしてジュニアチームで活動しているkoyoです!

私の詳細なプロフィールは以下からご覧ください!

サッカー少年・少女をお持ちの皆様、子どものポジションの決め方(起用法)について疑問に思ったことはありませんか?

ポジションをなんとなくで決めているコーチもいるかもしれませんが、実は少年サッカーでもコーチたちが基準を持って子どもたちにポジションを割り振っています。何故なら、少年サッカーでも試合に勝つことや成長のためなどの目的を意識しているからです。

この記事では、コーチではなく選手の保護者向けに子どもたちのポジションがどのようにして決定されているのかについてを3つの観点から解説させていただきます!

この記事を読み終えると、子どものポジションや試合に出る出ないの理由がわかるようになります。

目次

決め方はチームが採用しているフォーメーションで異なる

そもそもポジションとはなんぞや?!って方はまずはこちらの記事をお読みください!

サッカーにはいくつかのフォーメーション(陣形)があります。

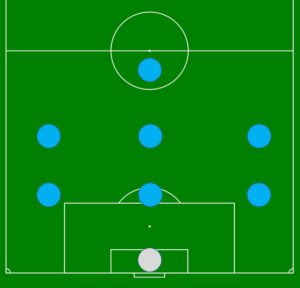

例えば、日本の小学生は8人制ですので、下記画像のような「3-3-1」のフォーメーションが最もスタンダードな形となっています。

選手はこのフォーメーションとチームの目的によってどこに配置されるかが決定されます。今回の記事では最もオーソドックスな「3-3-1」をベースに決め方を解説します。また、理想的な強いチームというよりは、一般的な少年団などを想定しています!

本題に入ります!

このフォーメーションの場合、中央に位置する縦3人は強力な選手である必要があります。そのため、チーム内で指3本に入るような選手が起用されることが多いです。逆に言えば、この3人以外が多少能力が劣っている場合でも試合が成立するフォーメーションでもあります。

以下、ポジションごとの解説です。

強いor速い選手はFWになりがち

小学生では上手さよりも、身体的な能力差の方が効果的に試合に勝つことができてしまいます。そのため、身体能力の高い選手がFW(一番前)に起用されることが多いです。

クラブチームのように質の高い選手が揃っている場合は話が変わってきますが、大体のチームが最もゴールに近いポジションに一番強い選手を配置してきます。

特に足の速さで選ばれることは多いです。細かくパスを繋がない場合、広いスぺ―スにボールを放り込むことになるので、相手選手より早くボールにたどり着くことができる選手は前線に配置されやすいでしょう。

上手い選手はMFに多い

サッカーにおける“上手さ”とは、単にボールの扱いが上手いだけではありません。相手と味方の状況を見て、的確なスペースにパスを供給できたりと試合の流れを読んでプレーできる選手のことを上手いと言います。

フォーメーションの中央に位置する選手は攻撃と守備の両方をバランスよくこなす必要があります。また、中央は相手が360°どこからでもボールを奪いに来るので、周りを見てプレーできる能力は必須条件です。

更に言うなら、広いサッカーコートの中央のスペースを1人でカバーするため、想像以上にスタミナやメンタル的な粘り強さも必要となってくる重要なポジションです。

キック力のある選手や身体が強い選手はDFになりやすい

サッカーのディフェンダーは身体を張ってゴールを守らなければなりません。そのため、相手にぶつかることを怖がったり、気の弱い選手は起用しづらいポジションです。

戦術的に考えると、中央のDF(CB:センターバック)は守備において絶対的な存在であることと、攻撃の起点になれることの2つは最低限必要だと思います。

よくあるのは、FWと同様に体の大きい選手が中央を務めることです。多少足が遅くても、3バック(DFが3人)なのでサイドバックに走力のある選手がいれば問題なしとなります。

サイドは後回しになりがち…

本当に強いチームはサイドに強力な選手が揃っていますが、ごく普通の少年団などの場合は、そんなに都合よく良い選手が揃っているわけでもないと思います。

そのため、ミスしてもゴールに直結しづらいサイドに「チーム内において能力が劣る選手」が配置されることが多いです。本来であればスピード・スタミナや個人技が優れた選手が起用されるべきポジションではありますが、中央の縦3人を優先して決めるため、能力の高い選手がサイドに配置されにくくなっています。

裏を返せば、サイドに配置されたら積極的にチャレンジすることができます。チームで中央の縦軸に選ばれなかったから残念と思うのではなく、自分の好きなプレーをしやすいポジションに来た!と思って積極的にチャレンジしていくように心がけましょう!

子どものチーム内での立ち位置によって起用法は変わる

どのチームスポーツでも試合に出場できる人数には限りがあります。少年サッカーではそれが8人であるわけです。

言い方が悪いかもしれませんが、基本的にはチーム内で上手い順8人が最初にスターティングメンバーとして試合に出場します。“9人目”以降の選手はベンチで出番を待つことになるわけです。

さて、先程「3-3-1」をベースに選手の起用法の一例を解説させて頂いた通りですが、サッカーでは、まずは「中央のスペース」を固めたくなります。それはどのフォーメーションでも同じです。

中央を盤石な布陣にするためなら、適正に関わらず上手い選手や強い選手を優先して起用したくなりますよね?

その逆も然りで「このポジションは任せられない」という選手も出てくるわけです。

そのため、チーム内で上手い選手や身体能力に優る選手はフォーメーションの中央縦軸でプレーする機会が増えます。

試合の目的や対戦相手によって異なる

最後に最も現実的なポジションの決定方法です。

サッカーでは試合のシチュエーションが様々です。公式戦であったり、練習試合だったりと。

このようなシチュエーションによって、起用される選手にも変化があります。

公式戦や大会の場合(勝利を優先したい試合)

小学生でサッカーをやっていると3・4年生あたりから大会や公式戦などがグッと増えてくると思います。いわゆる「勝たなければいけない試合」です。このような試合の場合、上手い・強い選手は優先して起用され、そうでない選手はベンチスタートとなることが多いです。

厳しい声に聞こえるかもしれませんが、勝利を優先すべき試合で戦力として評価の高い選手が出場するのは当たり前で、頑張れない選手や能力に劣る選手が試合に出れないのは当然のことです。

このような試合の場合、選手の起用法は先程説明した通りに中央から能力を持った選手が配置されやすくなると思います。

練習試合の場合

練習試合の場合、相手の強さによって変化します。

自分たちと同等かそれ以上の場合は1試合目は公式戦と同様のメンバーで行くことが多いです。2試合目以降はサブ組を中心に起用することが最も一般的な起用法だと思います。

逆に相手のレベルが低い場合は、こちらが積極的にチャレンジできる機会なので、普段と違ったポジションを任せられる選手も増えると思います。ただ、試合が成立しないくらい不慣れなポジションは任せないと思います。やっても普段やっているポジションの逆側やすぐ隣というのが普通です。

また、練習試合はコーチ陣がある目的をもって組むことがほとんどです。サッカーはただ試合数を闇雲にこなせばいいというわけでもないので、“わかってる”指導者ならしっかりと練習試合にも目的を設定すると思います。

例えば、公式戦前日だった場合は、公式戦に向けての戦術の確認などいわゆる「調整」のゲームだったりします。また、大会などが少ない期間では、AチームとBチームの選手を入れ替えたりすることや、特定の条件や制限をつけたりして選手同士の切磋琢磨を促進し、チームレベルの底上げを行います。この他にも練習試合に求めることは多々ありますが、大雑把に言えばこんな感じです。

起用法まとめ

サッカーには多くのポジションが存在しますが、少年サッカーではその適正よりも身体能力による優位性を支持して起用する監督・コーチが多いのが現状だと私は思います。試合に勝つためなら、能力の高い選手を優先して起用するのも当たり前ですし、仕方のないことかもしれませんが、それでは選手たち1人1人が思うように成長できない可能性もあります。しかし、かといって勝負を捨てて成長のためと割り切ってしまうと本気で取り組んでいる選手たちに迷惑がかかるし…と選手の起用法についてはどのコーチも悩みだらけだと思います(笑)

ただ、そんなことも言ってられないので、私は公式戦と練習試合の1試合目はベストメンバーで、それ以外は子ども1人1人がチャレンジしやすい環境を整えたメンバー構成で挑むようにしています。シチュエーションによってはA・B分けしても良いのですが、2試合目以降ではA・Bシャッフルの方がお互いに成長できるとも思います。実力のある選手には周囲のサポートに徹底してもらったり、成長の遅い選手はサポートを受けつつ成功体験をして自信をつけてもらったりと個々の成長に注目して指導していくのがベストでしょう!

さて、最後にまとめますが、基本的な起用法は中央のポジションから固め、サイドにはまだ粗が目立つ選手を配置し、チームのバランスを取るというのが一般的です。ただ、これはあくまで一般論であって、チームの採用しているフォーメーションやシステム、プレーモデルなどの細かい部分によって変化してきます。今回はオーソドックスな形で説明させていただきましたが、もっとマニアックな「この場合は、~」のような細かい部分にフォーカスした記事も今後出していく予定です!

「サッカーのこれがわからない!」「こんな情報が知りたい!」などのご質問等募集中です!ご質問の際はコチラからご連絡ください!

ここまで読んで頂きありがとうございました!

writer koyo