ペップ・バルサで築き上げたポゼッションサッカー。その後もジョゼップ・グアルディオラ監督を筆頭に発展し続けているポゼッションサッカーですが、それは少年カテゴリーにも影響を及ぼしています。

未だに常に縦に早いサッカーを展開しているチームも多く存在していますが、子どもの将来のことを考えるとボールを繋ぎ、自ら思考してゲームを組み立てるようになった方がその後の成長もより期待できると思います。

今回はポゼッションサッカーでもっとも重要なビルドアップのためのトレーニングについて紹介します。

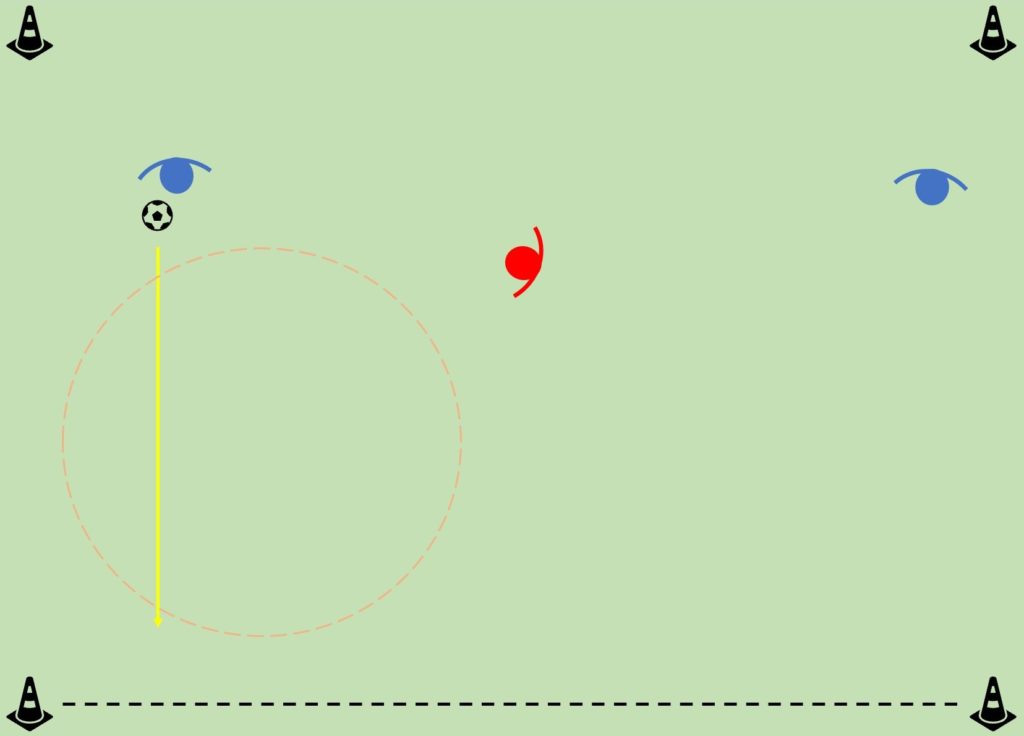

2対1【オレアーダ】

- オフェンス…2人

- ディフェンス…1人

- タッチ制限…なし

- 勝利条件…黒点線のドリブル通過(DFは奪ったら逆側を通過)

- 開始方法…パスリターン

- 想定状況…ディフェンディングサード(ゾーン1)でのビルドアップ

- コートサイズ…縦:横=2:3くらい(縦横の長さはレベルによって調整)

- オフェンスが負けた場合、罰ゲーム(ジャンプ10回など)

このトレーニングの肝は「相手DFを引きつけてから味方にパスをする」です。ボールホルダーが相手DFを十分に引きつけてから味方にパスをつけることで、パスを受け取った味方に余裕ができます。

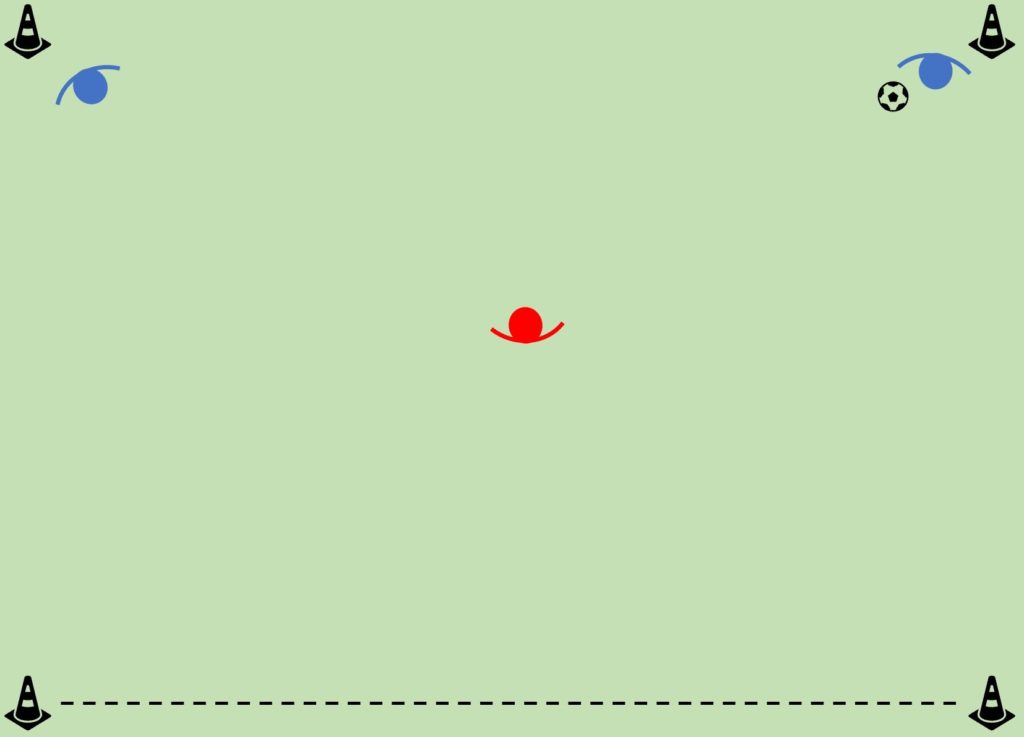

以下にトレーニングの正解と言える流れを画像で解説します。

パスリターンで開始した後、ボールホルダーはまずは前進を試みます。この時、すぐに味方にパスをしてしまう選手が出てきますが、それは間違いではないけど正解でもないというニュアンスで説明してあげてください。理由は単純で、ビルドアップの目的は前進することだからです。サッカーでは自陣奥深くでパスを10本回したって得点にはなりません。どんな戦術でも最終的には相手ゴールを目指す必要があります。そのため、味方にパスをつけることが第一優先目標になってはいけません。

前進を試みた場合、DFは黒点線を通過されると負けてしまうため縦方向を切るためにプレスにきます。ボールホルダーは自分の前のスペースが相手DFによって使えなくなってしまったため、味方にパスを選択します。

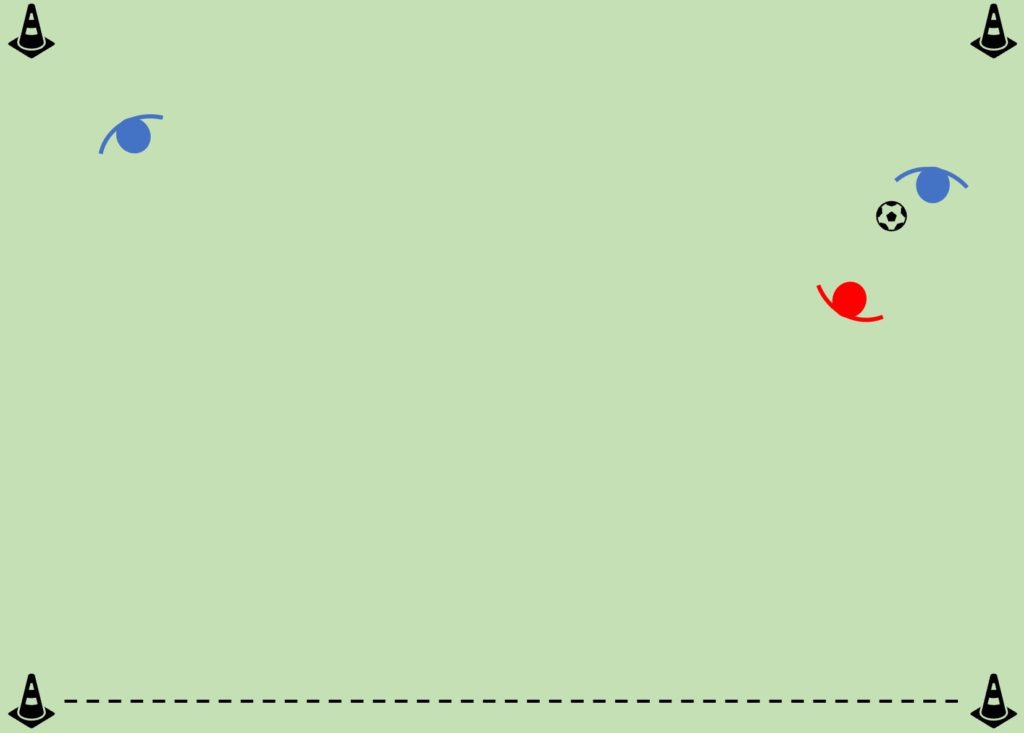

パスを受けた味方は、パスを出した選手が十分にDFを引きつけていればかなり余裕をもってプレーできます。DFがプレスに来るまでの時間が長ければ長いほどボールホルダーは自由にプレーすることができます。

上手くDFを引きつけられた場合、点線で囲んだ丸いエリアのような広大なスペースがボールホルダーの前に生まれます。このスペースを作り出し、利用することができたらトレーニングは成功と言えます。

注意点として、このようにボールホルダーの前にスペースを作ることができても前進することができなければ意味がありません。オフェンスはお互いにボールの移動中に前進できるかどうかを見ておくことが重要で、可能であればファーストタッチで前進、無理そうなら一度キープしてDFを引きつけてから味方にパスという判断が求められます。

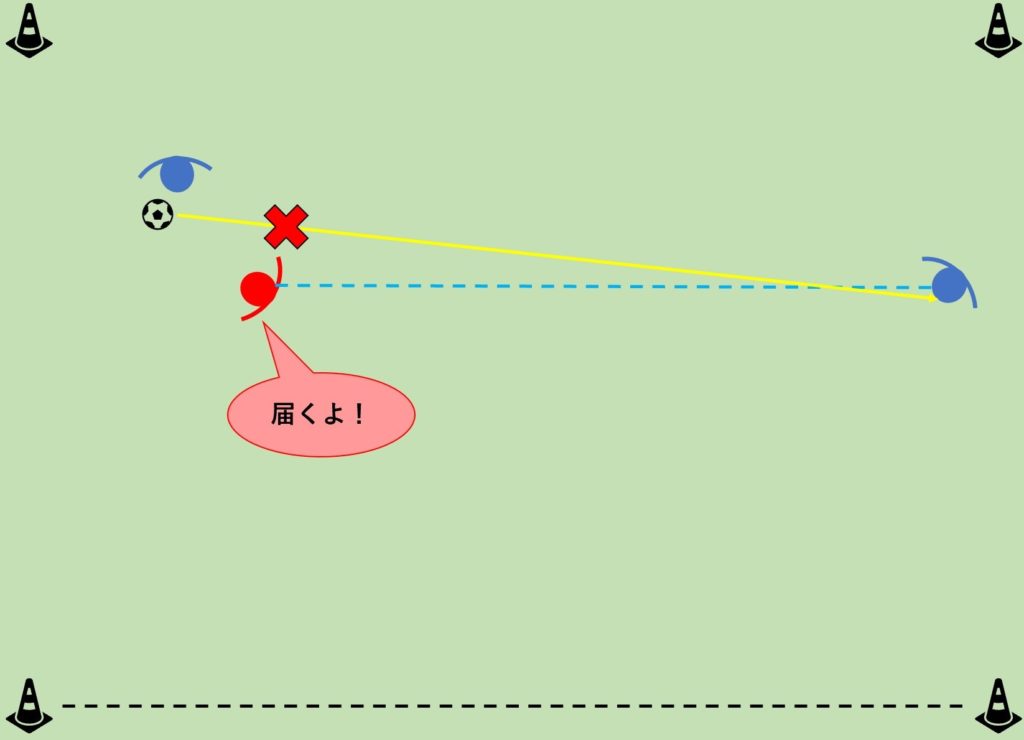

注意したいサポートのポジショニング

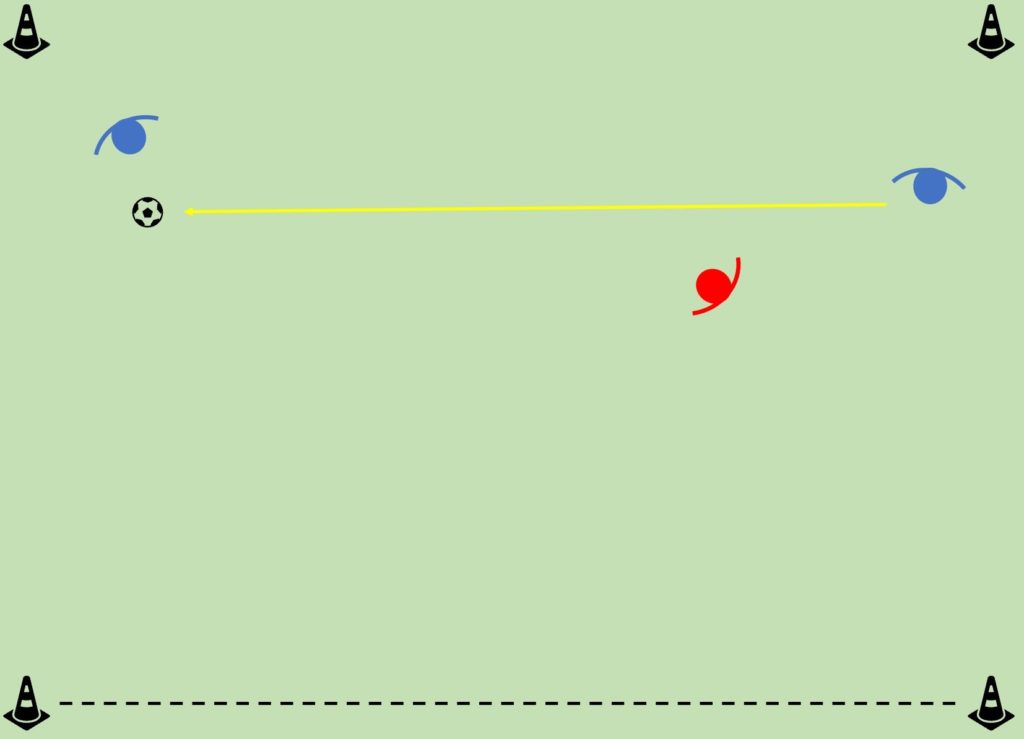

本来であれば、このようなオレアーダ形式(一方向からしか攻撃しない)のトレーニングでは、DFと同列を取ること(水色点線)が良しとされていますが、このビルドアップトレーニングにおいては異なります。

以下画像をご覧ください。

このビルドアップトレーニングはディフェンディングサード(ゾーン1)を想定したトレーニングです。なので、DFの裏のスペースを利用することは難しいです。そのため、上記画像のようなDFと同列のポジションは少しリスクを負っているポジションでもあります。ディフェンディングサードは自陣ゴール前のエリアで、ワンミスが失点につながるエリアでもあります。なので、このエリアにおいては100%ボールロストしない安全なプレーが要求されます。

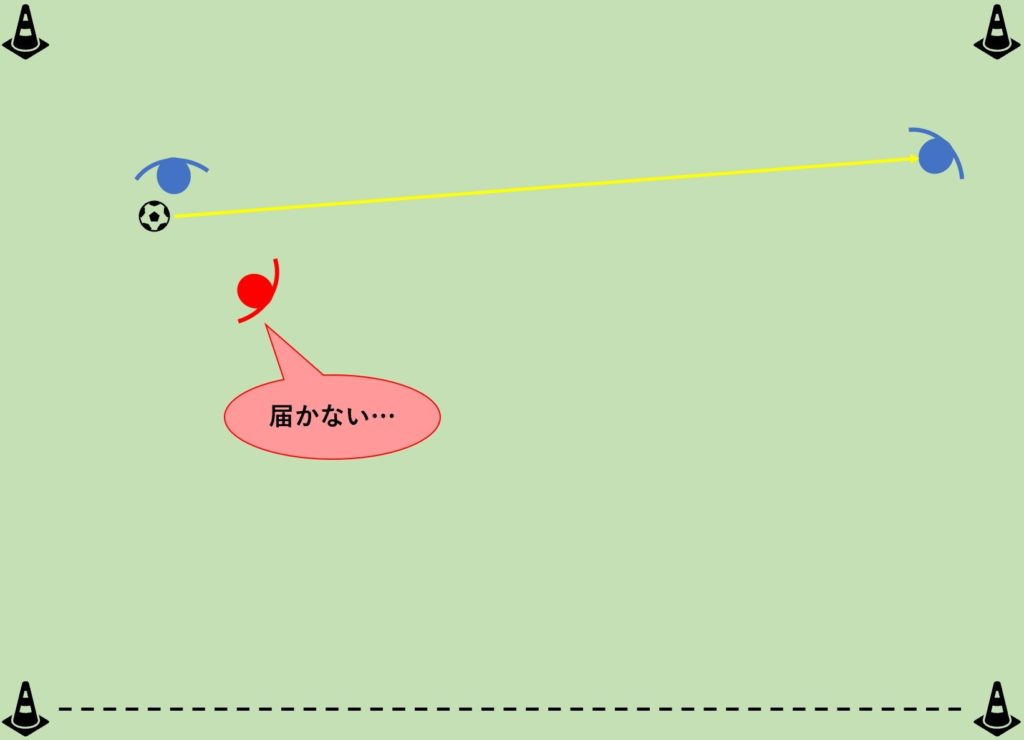

このようなことを考慮して、最適なポジショニングは以下の画像のように少しマイナス気味なポジションを取ることです。

無論、相手DFのコースの切り方や狙いなどによって高い位置を取ることも可能ですが、基本的には少しマイナス気味のポジションを取ることで100%のプレーが保証できます。パスを受け取った味方は可能な限り前進し、無理そうになったらまた味方にパスを繰り返し黒点線のライン通過を狙います。

まとめ

以上でトレーニングの一連の流れの説明は終わりです!

一番初めに箇条書きでトレーニングの構成を書きましたが、一番忘れてはいけないのはオフェンスが負けた場合に罰ゲームをつけるという点です。本番を想定した場合、このエリアでのボールロストは失点に直結します。そのため、より緊張感を持ってプレーしてもらうために罰ゲームを付けます。このトレーニングでオフェンスが負けることは許されません。

最後まで読んで頂きありがとうございます!

ポゼッションサッカーを志向するチーム、指導者の方は是非取り入れてみてはいかがでしょうか!

writer koyo